会期:2018年12月22日(土)~2019年2月24日(日)

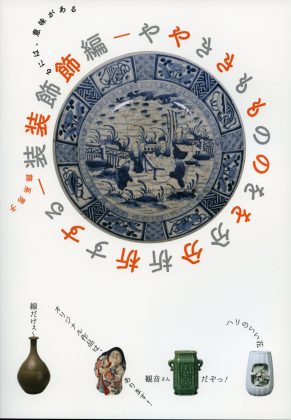

特別展やきものを分析する ―装飾編―

(右上から)珉平 色絵草花文蓮花形鉢 江戸時代後期~明治時代前期 / 三田 青磁観音図象耳花入 江戸時代後期 / 丹波 焼締獅子形香炉 江戸時代後期 / 丹波 筒描横筋文徳利 江戸時代後期 / 出石 白磁貼花牡丹文籠形花入 明治時代後期 田中寬コレクション

(右下)東山 染付雪花文鉢 江戸時代後期

いずれも兵庫陶芸美術館

やきものは、人類が化学変化を意識的に応用し、生みだしたといわれていますが、現在に至るまでには、形や色合い、装飾などにさまざまな技術が取り入れられ、変化してきました。やきものの製作過程を紐解いてみると、素材となる粘土や陶石などを採掘し、不純物を取り除いて精製したのち、成形作業へと進み、乾燥期間を経て、焼成が行われます。成形された器面に装飾が加えられることは、やきものが誕生してまもなく始められており、そこには本来の実用的な機能に彩りを添え、飾り付けることで、呪術的な意味合いや独自性あるいは地域性、物語性、時代性、流行り、遊び心など、つくり手によって創意工夫された美意識の一端が表現されています。

一昨年に開催した、「やきものを分析する-釉薬編-」では、器面を彩るさまざまな色合いを生みだす釉薬に焦点をあて、それらの成分を化学的に分析するとともに、生成状況や焼成方法などの再現を試み、基本的な知識に専門用語などを交えながら解説することで、釉薬の複雑さや奥深さを感じていただきました。

この展覧会は、釉薬編に続く第2弾「装飾編」として、器面をカンバスに見立て、写実的あるいは図案化して描かれた染付や色絵付け、釉薬による色彩豊かな色付けなどの平面的な装飾に加え、器面への彫り込みや貼付け、型を用いて動植物などをかたどった立体的な装飾など、多彩な装飾技法を当館の古陶磁および、現代陶芸コレクションを中心にご紹介します。また、装飾の歴史や特徴、技術的な側面などを探ることによって、生活道具のひとつであるやきものの多様性や、そこに込められたつくり手の思いにも迫ります。

概要

| 展覧会名 |

やきものを分析する ―装飾編―

Analysing Pottery – Decoration – |

| 会期 |

2018年12月22日(土)~2019年2月24日(日) |

| 休館日 |

月曜日、12月31日(月)、1月1日(火・祝)

※ただし12月24日(月・振休)、1月14日(月・祝)、2月11日(月・祝)は開館し、12月25日(火)、1月15日(火)、2月12日(火)は休館 |

| 開館時間 |

10時~18時

※入館は閉館の30分前まで |

| 出品点数 |

約120件 |

| 会場 |

兵庫陶芸美術館 展示棟 展示室2・4・5 |

観覧料

| |

個人

Individual |

団体

Group |

夜間(17:00~)

Evening |

一般

Adult |

¥600 |

¥500 |

¥300 |

大学生

University/College |

¥500 |

¥400 |

¥250 |

- 20名以上の場合は団体割引料金になります。

- 高校生以下は無料です。

- 70歳以上の方は半額になります。

- 障害のある方は半額、その介助者1名は無料になります。

- 17:00以降に観覧される場合は夜間割引料金になります。

- 特別割引はローソンチケット・ミニストップ(Lコード51546)、ファミリーマート(店内設置のFamiポートより)で2月23日(土)まで販売しています。

- 主催

- 兵庫陶芸美術館、神戸新聞社

- 後援

- 兵庫県、兵庫県教育委員会、篠山市、篠山市教育委員会、丹波市、丹波市教育委員会、公益財団法人 兵庫県芸術文化協会、公益財団法人 兵庫県国際交流協会

- 協力

- 丹波立杭陶磁器協同組合

主な出品作品

1. 東山 染付雲龍獅子文墩 江戸時代後期 兵庫陶芸美術館

2. 珉平 色絵秋草文合子 江戸時代後期~明治時代前期 兵庫陶芸美術館(田中寬コレクション)

3. 富本憲吉 色絵金銀彩四弁花文蓋付飾壺 昭和31年(1956)兵庫陶芸美術館

4. 出石 白磁貼花菊文耳付花入 明治時代後期 兵庫陶芸美術館

5. 三田 青磁染付鳳凰文盃洗 江戸時代後期 兵庫陶芸美術館

6. 松井康成 晴白練上大壺 昭和63年(1988)兵庫陶芸美術館

関連企画

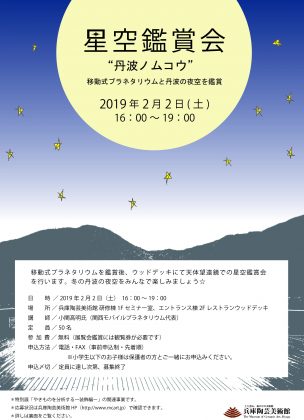

【受付終了】星空鑑賞会“丹波ノムコウ”

- 日時:2019年2月2日(土) 16時~19時

- 講師:小関高明氏(関西モバイルプラネタリウム代表)

- 場所:当館研修棟1Fセミナー室、

エントランス棟2Fレストランウッドデッキ

- 定員:50名(先着順)

※小学生以下のお子様は保護者の方とご一緒にお申込みください。

- 参加費:無料(展覧会鑑賞には、観覧券が必要です)

詳細はこちら

詳細はこちら(PDF)

【受付終了しました】真冬の楽焼体験-装飾編-

- 日時:2019年1月13日(日) 10:00~15:30

- 場所:兵庫陶芸美術館 工房

- 定員:20名(事前申込み制・応募者多数の場合は抽選 ※結果は郵送)

高校生以上対象

- 参加費:2,500円

詳細はこちら

詳細はこちら(PDF)

WEB申込はこちら

当館学芸員によるギャラリートーク

2019年1月12日(土)、1月26日(土)、2月9日(土)、2月23日(土)

いずれも11時より(本展観覧券が必要です)

図録

182×257mm 112ページ

¥1200(税込)

同時開催

テーマ展:2018年著名作家招聘事業×テーマ展 「内田鋼一展 ― 時代をデザインする」

2018年12月22日(土)~2019年2月24日(日)

展覧会詳細ページへ

テーマ展:丹波焼の世界 season2

2018年5月23日(水)~2019年3月24日(日)

展覧会詳細ページへ