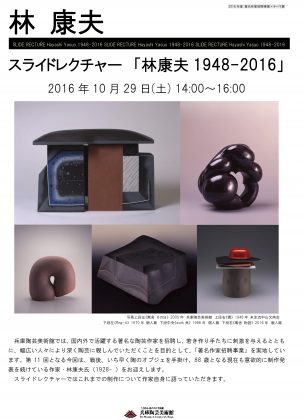

兵庫陶芸美術館では、国内外で活躍する著名な作家を招聘し、若き作り手たちに刺激を与えるとともに、幅広い人々により深く陶芸に親しんでいただくことを目的として、「著名作家招聘事業」を実施しています。第11回となる今回は、戦後、いち早く陶のオブジェを手掛け、88歳となる現在も意欲的に制作発表を続けている作家・林康夫氏(1928- )をお迎えします。

日本画を学んだ林氏は、戦後、父の家業を手伝うかたちで陶芸の道に入りますが、1947年、前衛的な陶芸制作を目指して京都で結成された「四耕会(しこうかい)」に創設メンバーとして参加。同時代のあらゆるジャンルの作家たちとの交流を通じて、新しい陶芸への思考を深めていきました。1948年、芸術性を重視し、非実用的な陶芸の可能性を示唆した《雲》を発表。さらに1950年、フランス・パリで開催された「現代日本陶芸展」に出品した《人体》が、オブジェとしての高い評価を受け、陶による独立した芸術を目指すことを決意します。この頃、林氏が強く惹かれていたのが、20世紀の絵画に革命を起こしたパブロ・ピカソ(1881-1973)の「キュビスム(立体派)」、そして、古墳時代の日本に見られる、直線と弧線が結合した独自の模様「直弧文(ちょっこもん)」でした。いずれも、立体や空間を把握する上で重要なヒントとなるこの二つを解析し、作品に展開していくことで、それまでの陶芸には見られなかった独自の造形へと向かいました。

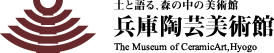

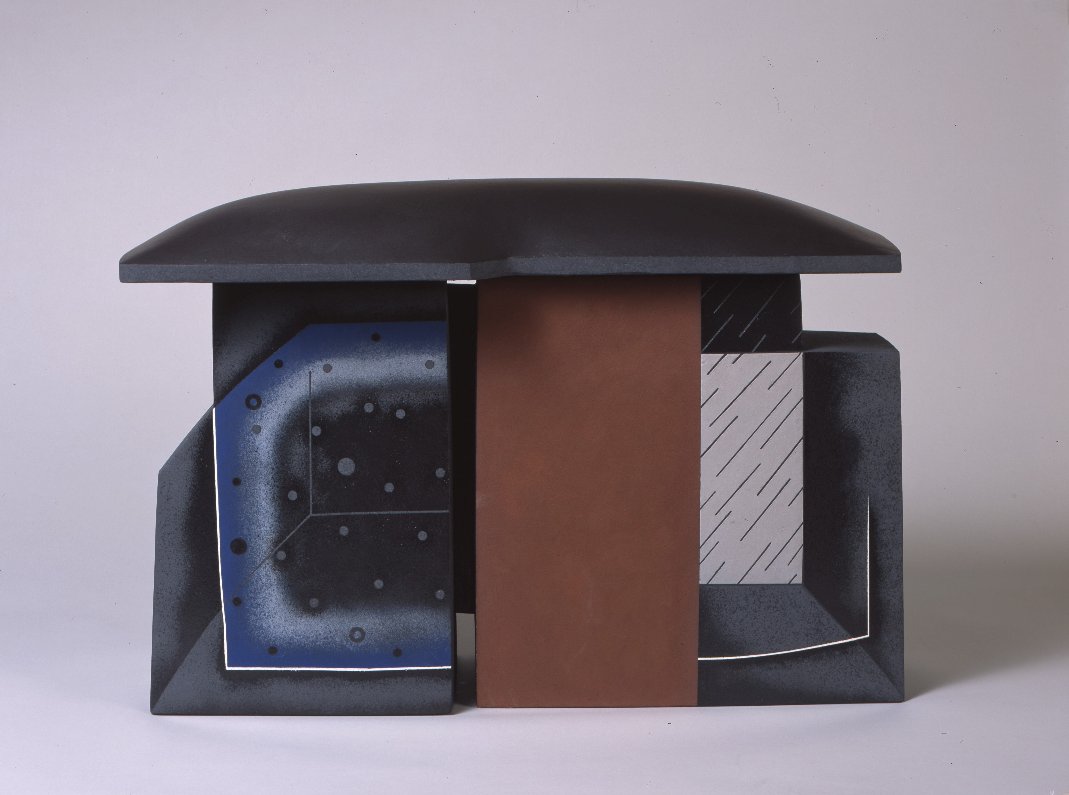

1960年代から1970年代にかけて、焼締めによるシンプルな造形の中で厳しくフォルムを追求していきますが、少しずつ釉薬や白化粧などが施され、ある種の絵画性を帯びていきます。そして、1980年代初め頃から、見る者の錯視(さくし)を誘う魅惑的な立体へと展開し、二次元(平面)と三次元(立体)が複雑に交錯する、極めて独創的な作品が制作されました。黒化粧をベースとし、白い線や黒い釉薬の濃淡により奥行きや空間を描き出したこれらの作品は、四次元のイメージまで見る者の想像力を膨らませ、確かな存在感と驚きに満ちた造形へと陶芸を昇華させました。近年では、色やモティーフが加えられていき、《寓舎(ぐうしゃ)》という箱型のシリーズによって、さらなる新境地を見せています。

本展では、戦後の前衛陶芸の先駆けとなった《雲》(1948年)から最新作まで約40点を展観し、気鋭の作家・林康夫が生涯を掛け、陶で挑んだ芸術の世界に迫ります。