- バリアフリー情報

- プレスリリース

- ムーミンの食卓とコンヴィヴィアル展 ―食べること、共に生きること―

- レストラン

- 丹波焼の里情報

- 丹波焼の里 ミュゼレター

- 最古の登窯復興

- 最古の登窯レポート

- 窯元路地歩き

- 美術館周辺のご案内

- 美術館について

- コレクション

- お問い合わせ

- リンク

- プライバシーポリシー

- English

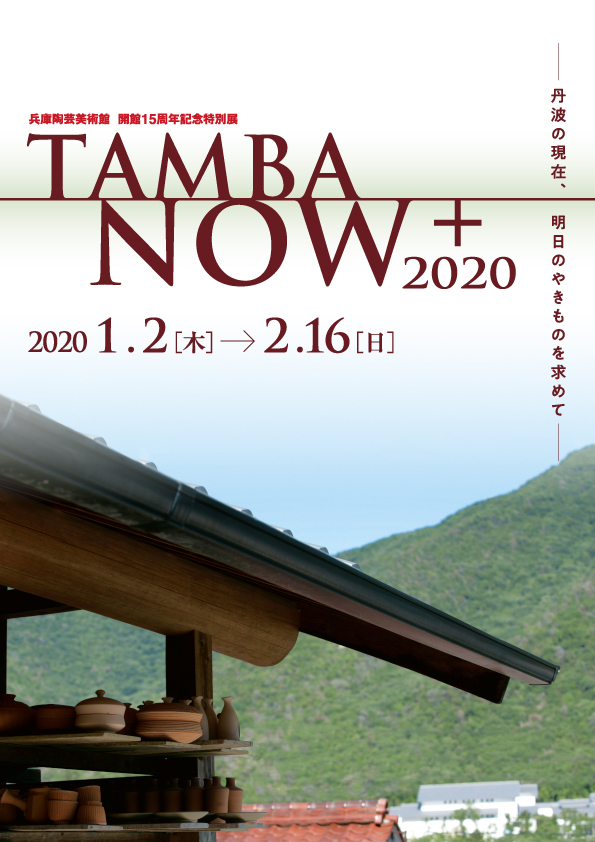

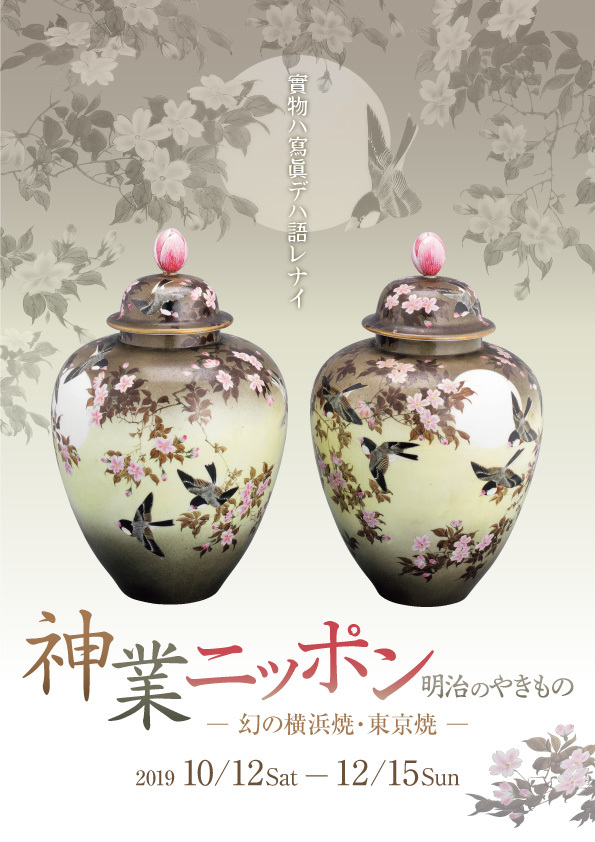

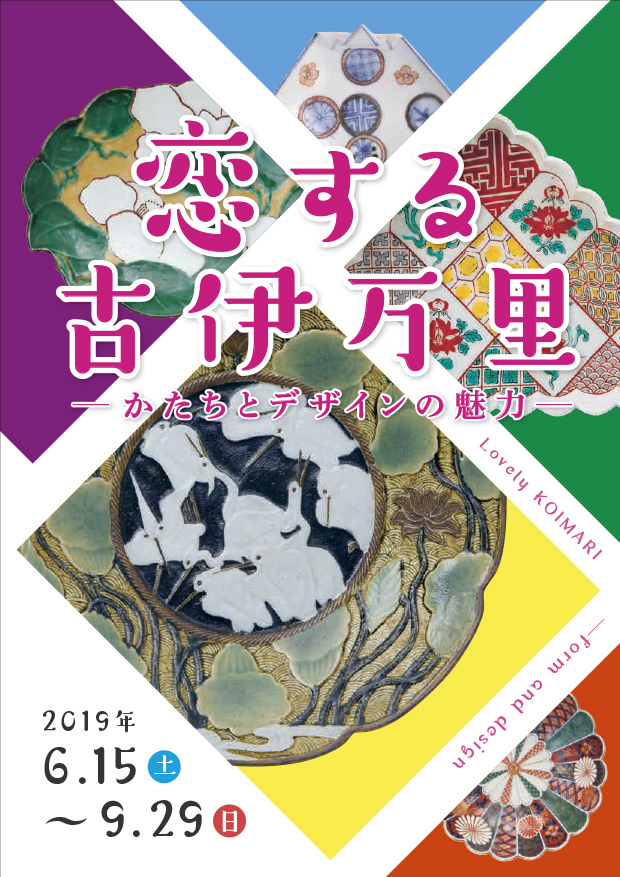

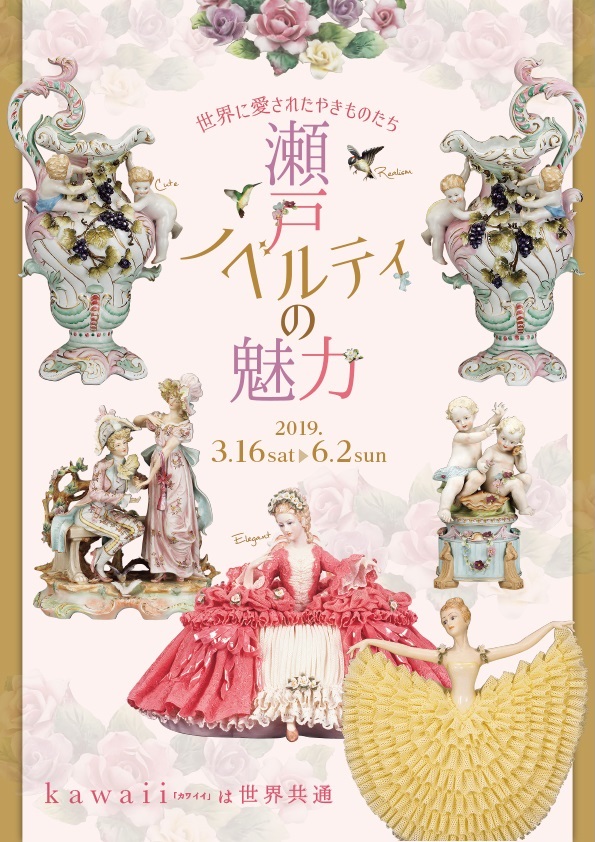

- Exhibitions

- お知らせ

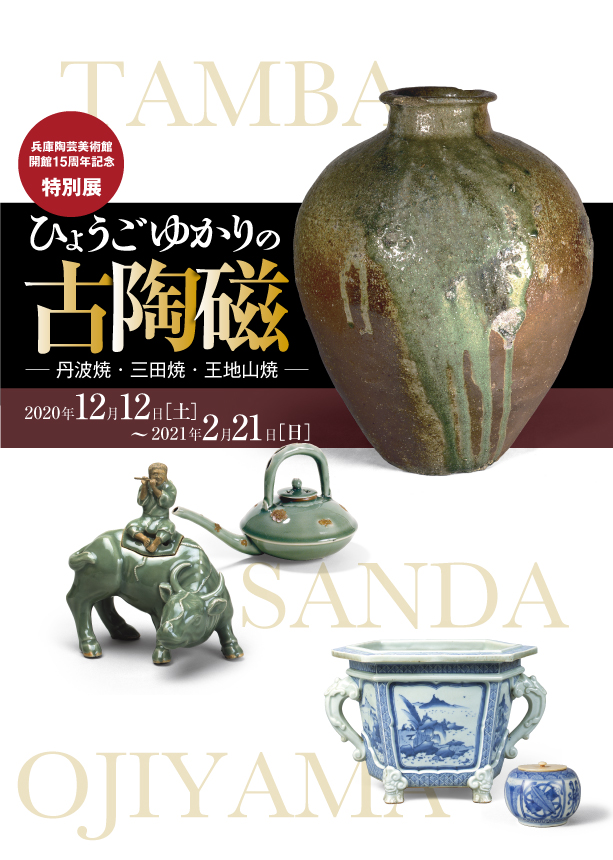

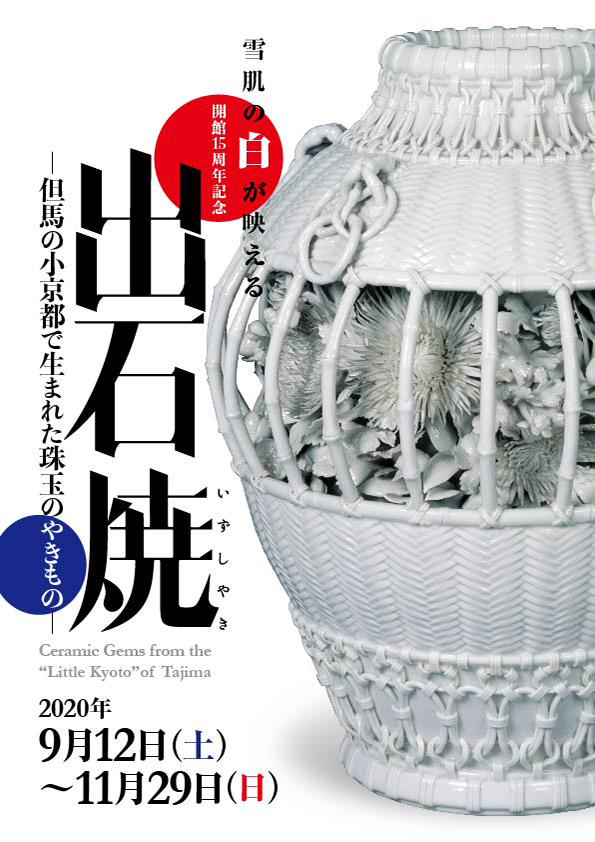

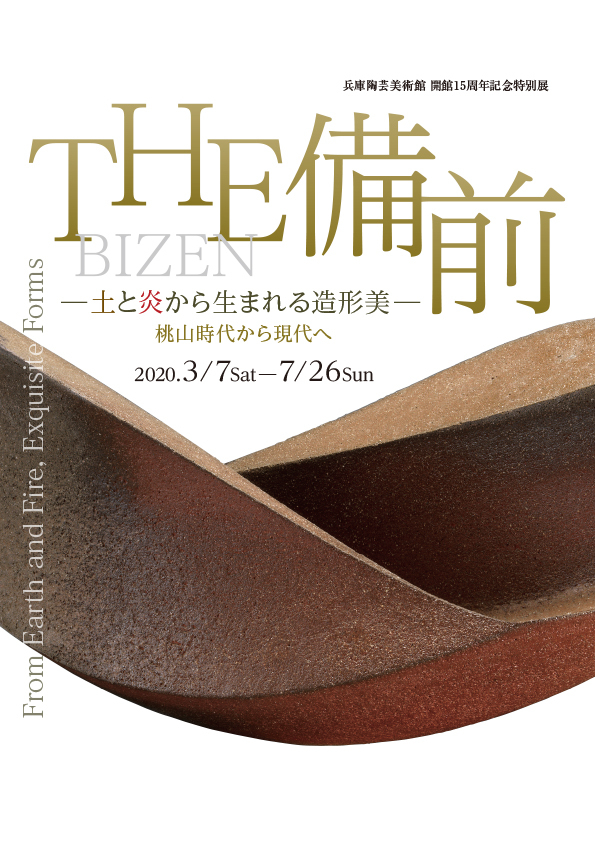

- これまでの展覧会情報

- ご利用案内・アクセス

- ご利用案内

- 観覧料

- 当館へのアクセス

- よくあるお問い合わせ

- 団体受付

- 団体受付用フォーム

- セミナー室・談話室利用料金

- コミュニティギャラリー

- ワンコインコンサート《現在演奏者の受付は停止中です》

- イベント

- イベント情報の一覧

- これまでのイベント情報

- コミュニティギャラリー

- 講座・学校プログラム

- 著名作家招聘事業

- 講座・ワークショップ

- これまでの講座・ワークショップ

- 学社連携プログラム

- 博物館実習

土と語る、森の中の美術館 兵庫陶芸美術館 The Museum of Ceramic Art, Hyogo